Stiftung Warentest: Sojadrinks im Test: 7-mal gut, 5-mal zu viel Schadstoffe oder Keime

- 12.10.2018

- Print-Artikel

- Redaktion

Pflanzendrinks als Milchersatz liegen im Trend: 2017 stieg ihr Gesamtumsatz um rund 19 %. Am beliebtesten sind Sojadrinks, auch wenn Getränke auf Nuss- oder Getreidebasis ihnen Konkurrenz machen. Ihr Vorteil: Ein Glas Sojadrink liefert fast so viel Protein wie Vollmilch – Mandel- oder Haferdrinks schaffen das nicht. Die Stiftung Warentest testete 15 verkaufsstarke Sojadrinks der Geschmacksrichtung Natur mit und ohne Kalziumanreicherung. Ein Drittel davon fielen im Test durch.

Knapp jeder zweite Sojadrink schnitt im Test gut ab. Diese Produkte sind laut Test gut im Geschmack, liefern wertvolle Nährstoffe und enthalten keine bedenklichen Schadstoffe. Pro Liter kosten sie zwischen 95 Cent und 2,34 €. Fünf der 15 Drinks fielen jedoch mit „mangelhaft“ im Test durch. Einer davon war mit dem Bakterium Cellulosimicrobium cellulans verunreinigt. Dieses gilt als sehr stoffwechselaktiv und kann Nährstoffe zu neuen Verbindungen umbauen – bei sensiblem Darm könnten diese zu Unwohlsein führen. Der Anbieter nahm die betroffene Charge nach Information von Stiftung Warentest im April 2018 aus dem Verkauf.

Den anderen mangelhaften Sojagetränken wurden hohe Nickel- oder Chloratgehalte zum Verhängnis: Trinkt ein 60 kg schwerer Erwachsener pro Tag ein Glas davon, nimmt er mehr Nickel oder Chlorat auf als die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) gutheißt. Die Verunreinigung mit Chlorat könnte während des Produktionsprozesses stattgefunden haben. Nickelfunde haben dagegen meist einen natürlichen Ursprung: Die Sojapflanze nimmt das Schwermetall aus dem Boden auf und speichert es. Es kann aber auch über Produktionsprozesse und Luftverschmutzung in Lebensmittel gelangen. Der Test zeigte, dass auch ein Biosiegel nicht vor hohen Schadstoffbelastungen schützte: Alle sehr stark nickelhaltigen Sojadrinks trugen eins.

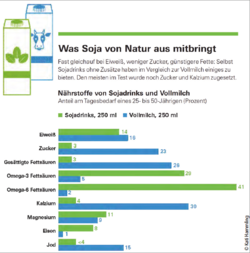

Im Prüfpunkt ernährungsphysiologische Qualität bewerteten die Lebensmittelexperten auch, inwiefern 250 mL Sojadrink eine geeignete Zwischenmahlzeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind. Da Soja von Natur aus relativ wenig Kalzium mitbringt, schneiden die Drinks mit Kalziumzusatz hier insgesamt tendenziell besser ab. Ein Glas davon deckt – ebenso wie fettarme Kuhmilch – etwa ein Drittel des Tagesbedarfs an Kalzium eines Erwachsenen. Aber auch Sojadrinks ohne Zusätze haben etwas zu bieten: Bei einer wesentlich günstigeren Fettzusammensetzung mit kaum gesättigten und reichlich ungesättigten Fettsäuren sind sie im Vergleich zu Kuhmilch fast gleichauf im Proteingehalt. Natürlicherweise enthalten sie auch weniger Zucker, den meisten Produkten wird jedoch Zucker zugesetzt.

Hinsichtlich der Frage nach der Herkunft der Sojabohnen zeigten sich alle bis auf einen Hersteller transparent und konnten schriftliche Belege für Herkunft und Lieferkette vorlegen.

Was wurde getestet? Getestet wurden von Stiftung Warentest neben Geruch, Geschmack und Mundgefühl auch die ernährungsphysiologische Qualität (etwa Protein- und Kalziumgehalt) und die mikrobiologische Qualität. Außerdem wurden die Drinks auf kritische Stoffe wie Nickel, Kadmium und Chlorat untersucht. Warentest fragte außerdem die Anbieter, wie gut sie die Herkunft ihrer Bohnen belegen können, wie stark gentechnisch verändertes Soja verwendet wird und inwiefern das Pflanzenschutzmittel Glyphosat ein Problem ist.

Sojamilch oder Sojadrink? Umgangssprachlich ist oft von „Sojamilch“ die Rede. Doch eine EU-Verordnung regelt, dass nur Produkte, die durch Melken gewonnen werden, als Milch bezeichnet werden dürfen. Daher muss auf der Verpackung grundsätzlich „Sojadrink“ stehen.

Quelle: Stiftung Warentest, Pressemeldung vom 16.08.2018

=> Lesen Sie auch: Foterek K (2016) Pflanzliche Milchalternativen. Ernährungs Umschau 63: M414–M420

Diesen Artikel finden Sie auch in Ernährungs Umschau 10/2018 auf Seite M534.