Junge Forschung: Ernährungsverhalten im Rettungsdienst

- 15.10.2025

- Print-News

- Victoria Heinrich

- Jürgen Herbers

Thematischer Hintergrund

Laut der Nationalen Verzehrsstudie (NVS II) sind 66 % der Männer und 50,6 % der Frauen übergewichtig [1]. Im Rettungsdienst sind die Zahlen ähnlich: 66 % der Mitarbeitenden gelten als übergewichtig oder fettleibig [2].

Trotz der gesundheitlichen Relevanz zeigt die NVS II, dass das Bewusstsein für gesunde Ernährung in der Bevölkerung begrenzt ist: 87 % der Deutschen halten die empfohlene tägliche Verzehrmenge für Obst und Gemüse nicht ein [3]. Auch der Zuckerkonsum liegt deutlich über den empfohlenen Richtwerten [4].

Im Rettungsdienst zeigte sich in einer Studie ein hoher Stellenwert von zuckerhaltigen Getränken und Lebensmitteln [5]. Der Aspekt Zeit, finanzielle Mittel und Planbarkeit wurden als Hindernisse bei der Umsetzung einer gesundheitsförderlichen Ernährung hervorgehoben [5]. Diese Ergebnisse unterstreichen paradoxe Verhaltensweisen der medizinischen Fachkräfte. Trotz vorhandenen Wissens über körperliche Auswirkungen und Begleiterkrankungen werden selten Handlungsmaximen für die eigene Gesundheitsprävention übernommen [6].

Die regelmäßige Konfrontation im beruflichen Alltag mit den gesundheitlichen Folgen von Fehl- und Überernährung könnte einen Einfluss auf die Nahrungsmittelauswahl der Mitarbeitenden im Gesundheitswesen haben. Ausgehend von dieser Überlegung ergab sich folgende Forschungsfrage: Inwiefern beeinflusst das medizinische Fachwissen von Mitarbeitenden des Rettungsdienstes deren Ernährungsverhalten?

Dieses umfangreiche Fachwissen umfasst eine dreijährige Ausbildung zum*zur Notfallsanitäter* in (NFS), welche u. a. Lerninhalte zu gesunder Ernährung, Diabetes mellitus und dessen Begleiterkrankungen enthält [7].

Die Weiterbildung zum*zur Rettungssanitäter* in (RS) hingegen dauert ca. drei Monate, enthält Basiswissen über Stoffwechselerkrankungen, jedoch keinerlei theoretisches Hintergrundwissen zu gesunder Ernährung [8].

Zur Beantwortung der Fragestellung wurden folgende Hypothesen aufgestellt: 1. Das medizinische Fachwissen von Mitarbeitenden des Rettungsdienstes hat keinen Einfluss auf den Zuckerkonsum. 2. Eine Höherqualifizierung der Beschäftigten im Rettungsdienst hat keinen Einfluss auf den Konsum zuckerhaltiger Getränke. 3. Ein höheres medizinisches Fachwissen hat einen Einfluss auf die Bekanntheit von Empfehlungen zu gesunder Ernährung.

Mithilfe dieser Arbeit sollte ein Einblick über den aktuellen Zuckerkonsum der Einsatzkräfte gegeben und diese vor dem Hintergrund verschiedener Qualifikationen verglichen werden. Darüber hinaus wurde das Fachwissen über gesundheitsrelevante Themen erhoben, um den Zuckerkonsum vor dem Wissensstand der befragten Personen zu vergleichen.

Methode

In einer Online-Umfrage wurden 118 Beschäftigte des Rettungsdienstes mittels eines Fragebogens befragt. Zunächst wurden die personenbezogenen Daten wie Alter, Geschlecht, Berufserfahrung und Ausbildungsstand erfasst. Hierbei stellten Notfallsanitäter*innen die Beobachtungsgruppe und Rettungssanitäter*innen die Kontrollgruppe dar.

Darauf folgten Fragen zum Zuckerkonsum der letzten 14 Tage. Diese Fragen umfassten offensichtlich zuckerhaltige Lebensmittel wie Erfrischungsgetränke, Eis, Kuchen, Süßigkeiten, Schokolade und wurden aus dem Ernährungsfragebogen der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland übernommen [9]. In vorgegebenen Portionsmengen sollte zu jedem Lebensmittel der Verzehr der letzten zwei Wochen angegeben werden. Mithilfe der detaillierten Erhebung jedes Produkts wurde ein Gesamtzuckerkonsum für jede teilnehmende Person annähernd berechnet. Hinzu kam eine Erhebung des Konsums von light-Getränken mit anschließender Motivationsabfrage bezüglich deren Verwendung.

Schließlich wurde ermittelt, ob die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), die Empfehlungen zur Zuckerzufuhr und der Zusammenhang zwischen Fehlernährung und Typ-2-Diabetes bekannt seien.

Nach einer Pilotierungsphase wurde der Fragebogen über soziale Medien und berufliche Netzwerke veröffentlicht. Der Link war 49 Tage online.

Die errechneten Zuckerwerte für den Gesamtverzehr in 14 Tagen wurden entsprechend der Empfehlung der DGE, maximal 50 g (freie) Zucker täglich zu konsumieren, eingeordnet [4]. Somit konnten die Teilnehmenden in hoher Zuckerkonsum (> 50 g/Tag) und niedriger Zuckerkonsum (≤ 50 g/Tag) eingeteilt und vor den unterschiedlichen Qualifikationen mithilfe des SPSS-Statistikprogramms auf Zusammenhänge untersucht werden.

Ergebnisse

Unter den 118 Teilnehmenden konnten 67 % (n = 79) der Beobachtungsgruppe (NFS) und 33 % (n = 39) der Kontrollgruppe (RS) zugeordnet werden.

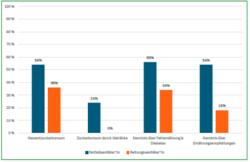

Bei insgesamt 57 Personen (48 %; 14 RS [36 %] und 43 NFS [55 %]) lag der Zuckerverzehr über der empfohlenen Menge (• Abbildung 1). Zwischen einer höheren Qualifikation und hohem Konsum zeigte sich ein schwach positiver Zusammenhang (Φ = 0,174), der das Signifikanzniveau von 5 % (p = 0,058) knapp verfehlte. Das Geschlecht hatte keinen Einfluss auf den Zuckerkonsum bei einem Zusammenhang von Φ = 0,118 ohne Signifikanz. Auch das Alter und die Berufserfahrung hatten keinen Effekt auf den Zuckerkonsum.

Den größten Anteil am Gesamtzuckerkonsum hatten Obst (39 %) und Erfrischungsgetränke (30 %) (• Abbildung 2). 80 % der NFS (n = 63) konsumierten im beobachteten Zeitraum zuckerhaltige Erfrischungsgetränke. 15 der teilnehmenden NFS nahmen die täglich als akzeptabel angesehene Menge Zucker allein durch Erfrischungsgetränke zu sich. Hieraus ergab sich ein signifikanter (p = 0,004) positiver Zusammenhang Φ = 0,268. Es konnte kein Zusammenhang zwischen der Verwendung von light-Produkten und einer höheren Qualifikation gefunden werden.

78 befragte Personen gaben an, über Empfehlungen zu gesunder Ernährung informiert zu sein. Darunter befanden sich 56 NFS (71 %) und 22 RS (56 %). Trotz des Wissens über gesunde Ernährung konsumierten 30 NFS (54 %) und 4 RS (18 %) zu viel Zucker.

56 % der Teilnehmenden war die DGE ein Begriff, signifikant häufiger bei NFS (p = 0,022). 26 % (n = 20) der Stichprobe gaben an, die 5-am-Tag-Regel zu kennen, wohingegen die 10 Regeln der DGE nur 9 Personen (12 %) bekannt waren. 72 % der NFS (n = 44) gaben an, über den Ernährungskreis der DGE informiert zu sein. 55 von 112 befragten Personen konsumierten zu viel Zucker, trotz vorhandenen Wissens über den Zusammenhang von Fehlernährung und der Entstehung eines Typ-2-Diabetes. Darunter befanden sich 43 NFS (56 %) und 12 RS (34 %).

Diskussion

Trotz vorhandenen Wissens über gesunde Ernährung konsumierten ungefähr 50 % der befragten Personen zu viel Zucker. Das lässt vermuten, dass allein die Kenntnis über Ernährungsempfehlungen für eine Reduktion des Zuckerkonsums nicht immer ausreicht. Auch das medizinische Fachwissen scheint keinen Einfluss auf die Nahrungsmittelauswahl zu haben.

Dies gibt einen Hinweis darauf, dass das Zeitmanagement in der Notfallrettung bezüglich der Planbarkeit von Einsätzen einen großen Einfluss auf die Ernährung von NFS haben kann. Im Gegensatz dazu werden RS häufiger im Krankentransport mit geregelten Pausenzeiten eingesetzt, was das Argument der Zeitknappheit regulieren kann.

Das Gesundheitsrisiko durch Fehlernährung wird häufig als nicht bedrohlich eingeschätzt [1]. Die Risikowahrnehmung durch Fehlernährung scheint in der Stichprobe ebenfalls nicht ausgeprägt zu sein und kann eine Erklärung dafür liefern, warum trotz vorhandenen Wissens zu viel Zucker konsumiert wird. Ebenfalls konnte in dieser Arbeit der bereits erhobene hohe Verzehr zuckerhaltiger Erfrischungsgetränke bestätigt werden [5]. An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob den Beschäftigten im Rettungsdienst bewusst ist, dass der Konsum zuckerhaltiger Getränke das Risiko der Entstehung eines Typ-2-Diabetes erhöht [10].

Darüber hinaus sind berufsbedingte Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, die das Ernährungsverhalten von Mitarbeitenden im Rettungsdienst beeinflussen können.

Dazu zählen u. a. ein erhöhtes Stresslevel und daraus resultierende erhöhte Cortisol- und Adrenalinspiegel, der Schichtdienst mit Nacht- und Wechselschichten sowie die fehlende Struktur durch unvorhersehbare Einsätze [2]. Ergänzend dazu wirken individuelle Faktoren wie sozioökonomischer Status, Bildungsniveau, elterliche Prägung, Zugehörigkeiten zu Peergroups und intrinsische Motivation auf die Auswahl der konsumierten Nahrungsmittel ein.

Schlussfolgerung und Handlungsempfehlung

Angesichts des Personalmangels im Rettungsdienst ist die Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden ein zentraler Bestandteil des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Förderung eines gesunden Ernährungsverhaltens und Stärkung der Gesundheitskompetenz sind Bildungsangebote wie Vorträge, Workshops oder Kochkurse sinnvoll [11]. Darüber hinaus schließt sich die Überlegung an, ob das Thema gesunde Ernährung in der Ausbildung nicht behandelt worden ist oder ob es keine Relevanz für die befragte Person darstellte. Die Implementierung von präventiven Maßnahmen bereits in der Ausbildung könnte die Mitarbeitenden im Rettungsdienst frühzeitig sensibilisieren und die Entstehung von ernährungsbedingten Krankheiten verhindern. Darauf aufbauend kann in einer weiteren Datenerhebung der Obst- und Gemüseverzehr im Rettungsdienst vor der Abfrage der Kenntnis über Ernährungsrichtlinien Aufschluss darüber geben, ob die bekannten Empfehlungen umgesetzt werden.

Ein ganzheitlicher Ansatz kombinierter Maßnahmen zur Förderung der Ernährungskompetenz im Gesundheitswesen ist empfehlenswert, um die langfristige Gesundheit und Einsatzfähigkeit des Personals zu erhalten und zu stärken.

Victoria Heinrich, B.Sc.

Prof. Dr. med. Jürgen Herbers

Internationale Hochschule IU

Angaben zu Interessenkonflikten und zum Einsatz von KI

Die Autorin und der Autor erklären, dass keine Interessenkonflikte bestehen und für die Erstellung des Manuskripts keine KI eingesetzt wurde.

Literatur

Max-Rubner-Institut: Ergebnisbericht, Teil 1 Nationale Verzehrsstudie II. 2008. www.was-esse-ich.de/uploads/media/NVS_II_Abschlussbericht_Teil_1_mit_Ergaenzungsbericht.pdf (last accessed on 4 March 2025).

Schumann H: Rettungsdienst am Limit – Gesundheit von Einsatzkräften im Rettungsdienst (GERD®): Ein Vergleich zwischen der Berufsfeuerwehr und den Hilfsorganisationen. Diplomica Verlag 2012.

Max Rubner-Institut (MRI): Ergebnisbericht, Teil 2 Nationale Verzehrsstudie II. 2008. www.was-esse-ich.de/uploads/media/NVSII_Abschlussbericht_Teil_2.pdf (last accessed on 4 March 2025).

Deutsche Adipositas-Gesellschaft e. V. (DAG), Deutsche Diabetes Gesellschaft e. V. (DDG), Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE): Quantitative Empfehlung zur Zuckerzufuhr in Deutschland. 2018. www.dge.de/fileadmin/dok/wissenschaft/stellungnahmen/Konsensuspapier_Zucker_DAG_DDG_DGE_2018.pdf (last accessed on 6 February 2025).

Schneider M, Deist S, Lührmann P: Ernährungssituation im Rettungsdienst. Notfall Rettungsmed 2022. DOI: 10.1007/ s10049-022-01085-x.

Dercks S, Trenkmann L: Gesundheitsvorsorge und Prävention: Wie verhalten sich das medizinische und das nicht-medizinische Personal? RETTUNGSDIENST 2024; 47: 60–7.

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen: Rahmenlehrplan. Ausbildung zum Notfallsanitäter/ zur Notfallsanitäterin in Nordrhein-Westfalen. 2016. www.mags.nrw/system/files/media/document/file/rahmenlehrplan-notsan-nrw.pdf (last accessed on 11 January 2025).

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen: Rahmenlehrplan Rettungssanitäterausbildung. 2022. https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=23220220901135350012 (last accessed on 17 April 2025).

Robert Koch-Institut (RKI): Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland. 2024. www.rki.de/DE/Themen/Nichtuebertragbare-Krankheiten/Studien-und-Surveillance/Studien/DEGS/DEGS_FFQ_inhalt.html (last accessed on 6 February 2025).

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE): Leitlinie Kohlenhydrate. 2011. www.dge.de/fileadmin/dok/wissenschaft/leitlinien/kohlenhydrate/DGE-Leitlinie-KH-ohne-Anhang_Tabellen.pdf (last accessed on 6 February 2025).

John D, Röhrich C, Walter V, Pfeifer G, Kohls N: Maßnahmen der kommunalen Gesundheitsförderung im Handlungsfeld Ernährung – Evaluation des Projekts „Gesunde Südstadt“ der Stadt Nürnberg. Das Gesundheitswesen 2021: 83: e58–65. DOI: 10.1055/a-1330-7267.

Diesen Artikel finden Sie auch in ERNÄHRUNGS UMSCHAU 10/2025 auf Seite M596 bis M597.